Conte poétique et roman-photo – deux versions d’un récit un soir d’août, dans la capitale culturelle de l’Europe 2023

de retour du café, tu as dit : tu veux qu’on aille quelque part ?

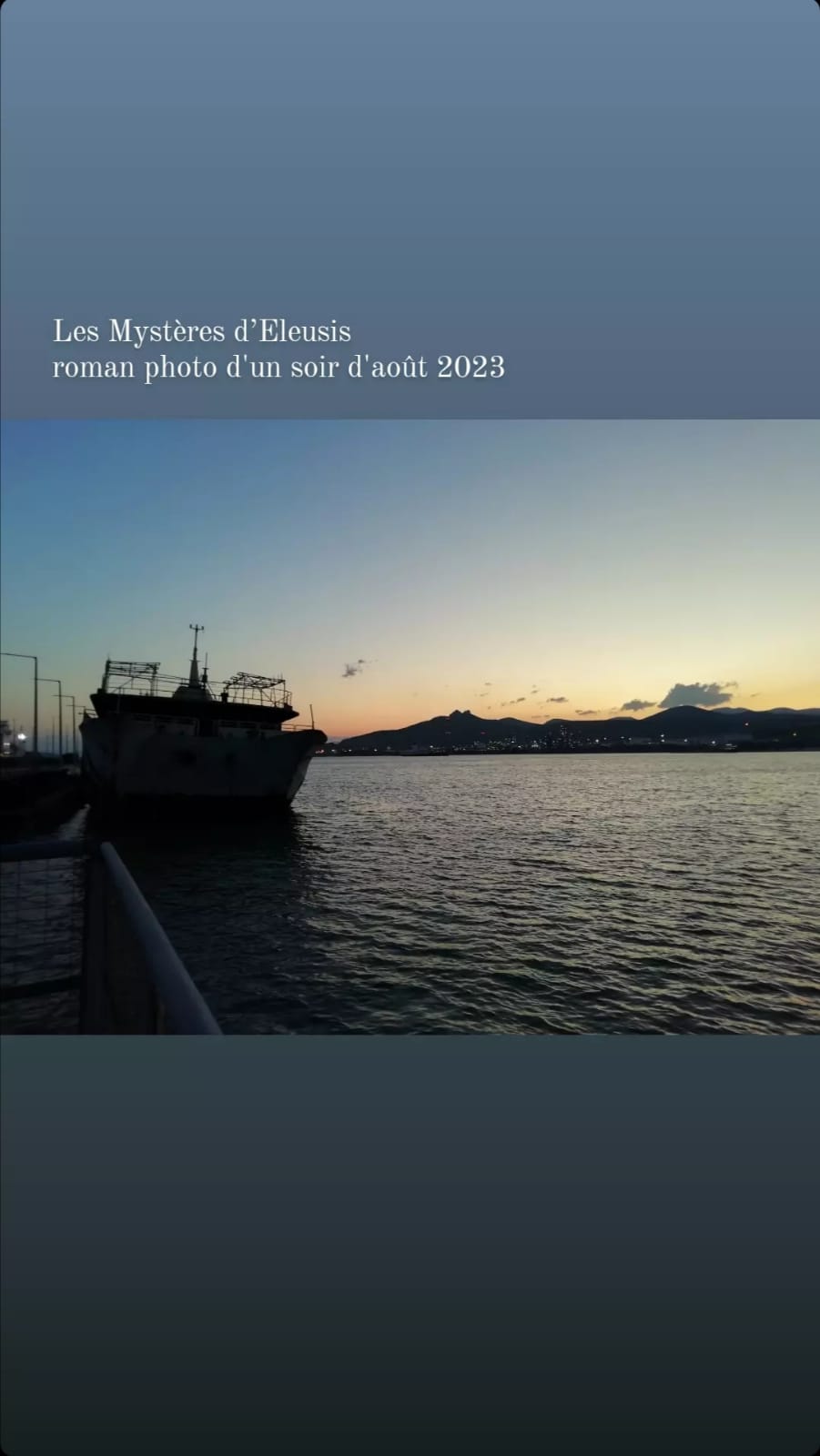

Sur la carte, la baie la plus proche à vingt minutes à peine – prends ton maillot si jamais, même si c’est la mer la plus polluée du coin. On savait déjà qu’on n’y mettrait pas un orteil, mais ça faisait comme un départ en vacances – le mois d’août à la mer. J’ai mis un short un débardeur enfilé mes sandales – et j’ai balancé paréo et maillots dans le coffre de la voiture pour ce grand départ estival, vingt minutes avant la nuit.

Sur la carte, pour la mer – tu avais mis Eleusis. Cette baie dévolue aux cargos et raffineries. Abandonnée on pourrait dire, comme les carcasses de navires qui partout finissent de rouiller. Mais Eleusis c’était aussi l’improbable capitale culturelle de l’Europe cette année. Qui l’eût cru ? On le croit d’autant moins que l’on se rend sur place – une plaine industrielle aux grues et cheminées qui montent rayées au ciel.

Il y a évidemment le site des Mystères. Mais ce sanctuaire antique préhistorique ô combien sacré est cerné de maisons construites basses erratiques, aux enseignes criardes. Des usines des entrepôts à l’infini et des rénovations sporadiques – un coup de propre sur le kiosque de la billetterie, un wifi gratuit sur le site archéologique hors réseau, comme par maléfice ou par magie – et un petit abri à l’ombre sans cochonneries dans le distributeur à boissons.

tu as dit : c’est pourtant le lieu des cochonneries ici

Lorsqu’on débouche sur la mer – une esplanade sordide et sans arbres. On y a déversé une sorte de poussière grise mêlée à des galets. On pourrait dire gravats mais ça rendrait le tableau de l’enfant qui joue là comme dans un bac à sable plus glauque encore – alors disons galets, et quatre drapeaux déchirés dans un joli coquelicot plantés là. L’heure n’est pas aux amoureux, presque plus aux familles.

Sur le bout de plage empoisonnée par des années de pollution sévère – deux petits en couches pataugent devant des hommes torses nus qui papotent sur le parapet. La mère de l’enfant qui joue s’emporte parce que la petite sœur avale les galets la poussière les gravats. Des amies bulgares s’entretiennent sur des bancs sages à la peinture décatie et des grappes d’hommes jeunes, venus de loin, prennent le frais dans la lumière des raffineries et des bateaux géants qui s’activent. Ils sont l’équipage d’un navire, ou ils sont arrivés là il y a longtemps réfugiés – et ils sont restés.

En continuant sur le front de mer – les épaves rouillées rappellent la mer d’Aral que tu ne connais pas. A la grande différence près qu’il y a encore ici de l’eau aussi polluée soit-elle. Plus loin, la route s’enfonce vers les lumières de la ville pétrolière. Je me dis que si j’étais moi d’il y a quelques années j’y serais allée – même avec la nuit qui tombe, même avec les hommes qui rôdent.

tu m’a répété ce mot sans fin : danger dangereux danger

Je suis restée tranquille sous la lumière d’un lampadaire où une fresque ouvrière distinguait les femmes d’usine qui travaillaient là à fabriquer cartouches et munitions afin que les hommes tuent en guerre. J’ai retrouvé le même tracé naïf, les mêmes messages de lutte que les fresques soviétiques qui décoraient la conserverie de poissons, à Moynak – du temps où les vagues de l’Aral clapotaient de poissons.

Dans la fabrique de savon et d’huile d’olive transformée en galerie d’art contemporain, il ne me reste que vingt minutes avant fermeture. C’est trop peu – je cours espérant étirer le temps. Juste de quoi saisir qu’il y a un silence à hurler sur ces ouvrières usées à fabriquer bombes et cartouches. Parce que toutes quasiment sont tombées malades – et que beaucoup sont parties pour ce qu’on nomme le grand voyage.

pourtant tu as dit : je ne sais rien de ces femmes

En remontant, la baie ennoirée semble plus calme – même si la raffinerie en face scintille plus fort. Dans la nuit le sanctuaire est fin prêt pour recevoir les Mystères – en plein jour l’environnement pesait trop, dépaysait. Mais les Mystères sont là, comme s’ils avaient attendu patiemment le message dans des ténèbres pures.

tu as dit : c’est dans le noir des sacrifices qu’il faut s’initier

Si Déméter demande qu’on lui égorge des cochons bébés c’est qu’elle a longtemps cherché sa fille – Perséphone kidnappée enlevée dans l’infini de l’outre-monde. Déméter demande et obtient qu’Hadès lui rende sa chair volée – la moitié de l’année à peine mais c’est mieux que rien pour cette mère scarifiée. Alors elle fait pleuvoir des douceurs infinies sur la terre qui germine mûrit et donne de quoi survivre. En échange de son agriculture et sa fertilité on peut bien lui accorder quelques bébés rose pur.

tu as dit : l’initiation prend du temps des libations et du sang

La dernière étape est gardée par une géante – elle rappelle d’autres effigies d’effroi qu’elle a sûrement inspirées. Cette Caryatide il y a longtemps portait un portique avec sa jumelle – la jumelle a été volée kidnappée à son tour par un Hadès britannique qui l’a emportée dans le ciel bas et infini d’Angleterre, outre-monde de la statuaire antique. Derrière elle qui reste solitaire et solide tout est plongé dans la nuit – un cri résonne comme celui d’un enfant qu’on égorge.

tu as dit : un cochon de lait peut-être ?

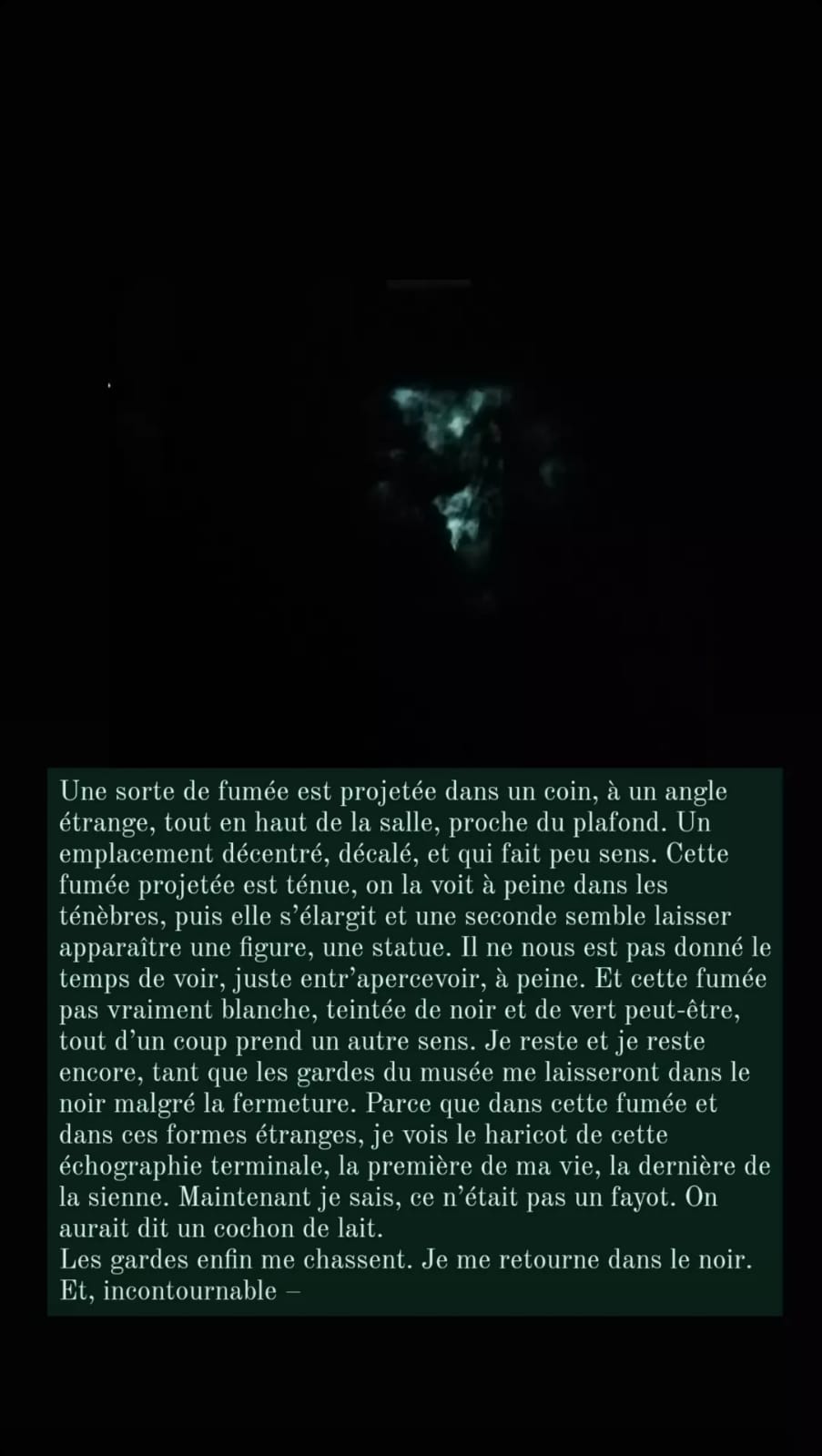

Le cri est monté, monté encore – paralysant et terrifiant à la fois. Une image projetée dans un coin à un angle étrange tout en haut de la salle, comme collée au plafond – décentrée décalée, hors-sens. Une fumée ténue s’élargit et laisse une seconde apparaître une figure entrevue à peine – pas vraiment blanche teintée de noir et de vert peut-être. Je reste et je reste encore tant que la gardienne me laissera tranquille. Et dans cette fumée et ces formes étranges – je le vois, le saisis en Mystères. Le haricot blanc de cette échographie terminale – la première de ma vie, la dernière de la sienne – maintenant je sais : ce n’était pas un fayot. On aurait dit plutôt – un bébé cochon.

Les gardes enfin me chassent.

Je me retourne dans le noir.

Et, pur incontournable –

tu envoies : DEMETER DÉESSE DE LA FERTILITÉ EN PLEINE GRÂCE

transcription des textes en photos :

Ça faisait huit heures d’affilée que j’écrivais mon guide. Après un ultime boutique hôtel à Tel Aviv, j’ai quitté mon siège et mon ordi et suis allée sur la terrasse. De retour du café, Il a dit : tu veux qu’on aille quelque part, changer d’air ? J’ai dit oui, s’il te plaît, mais il est déjà tard, alors pas trop loin.

Sur la carte, la baie la plus proche à 20 minutes à peine – allons-y ! Prends ton maillot si jamais, même si c’est la mer la plus polluée de Grèce, que personne n’y va plus, on sait jamais. On savait déjà qu’on n’y mettrait pas un orteil, mais ça faisait comme un départ en vacances, vous savez, le mois d’août à la mer. J’ai mis vite un short, un débardeur, enfilé mes sandales – c’est quand même le mois d’août, même au travail – et j’ai balancé paréo et maillots dans le coffre de la voiture pour ce grand départ estival de 20 minutes avant

la nuit

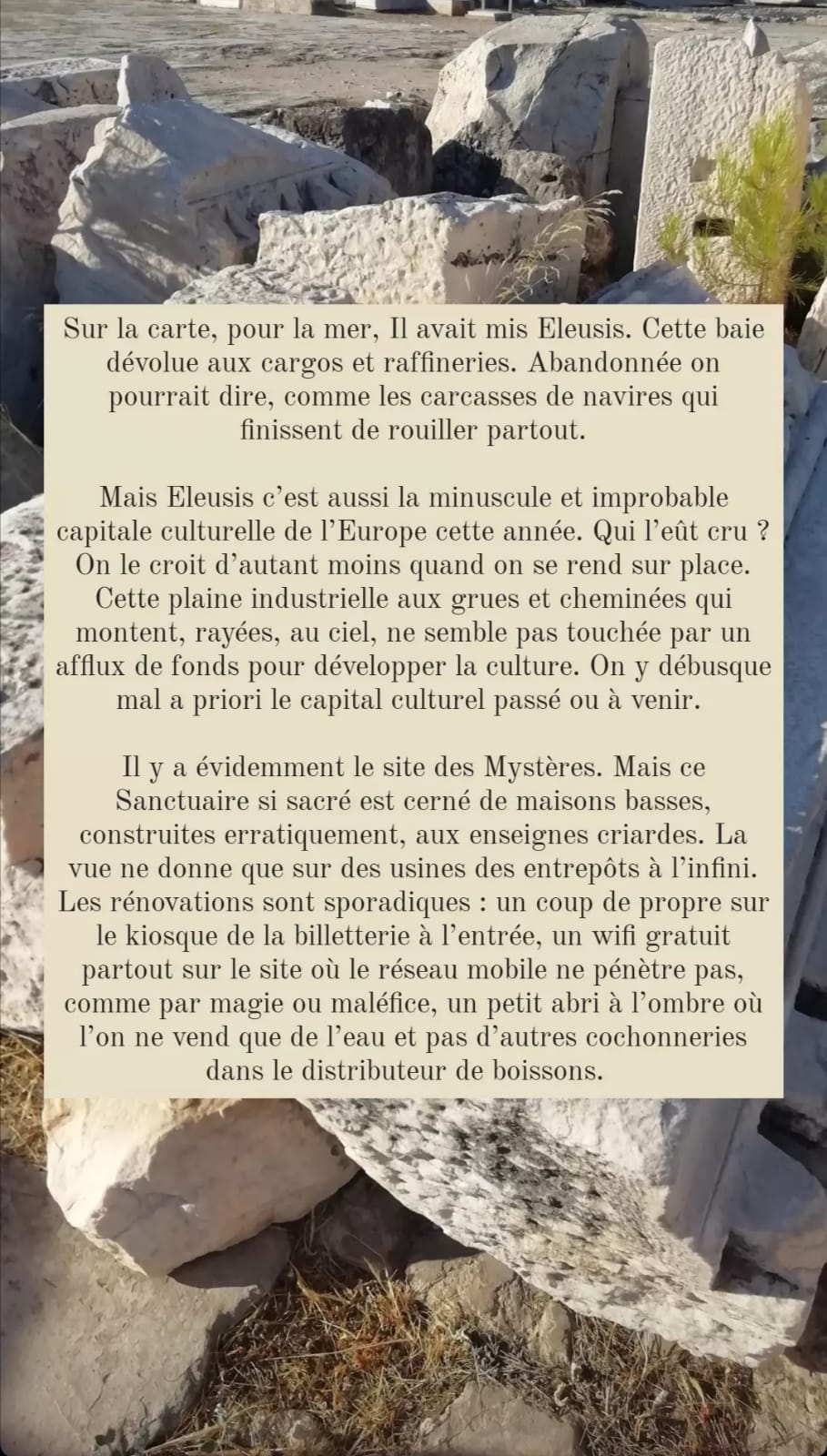

Sur la carte, pour la mer, Il avait mis Eleusis. Cette baie dévolue aux cargos et raffineries. Abandonnée on pourrait dire, comme les carcasses de navires qui finissent de rouiller partout. Mais Eleusis c’est aussi la minuscule et improbable capitale culturelle de l’Europe cette année. Qui l’eût cru ? On le croit d’autant moins quand on se rend sur place. Cette plaine industrielle aux grues et cheminées qui montent, rayées, au ciel, ne semble pas touchée par un afflux de fonds pour développer la culture. On y débusque mal a priori le capital culturel passé ou à venir.

Il y a évidemment le site des Mystères. Mais ce Sanctuaire si sacré est cerné de maisons basses, construites erratiquement, aux enseignes criardes. La vue ne donne que sur des usines des entrepôts à l’infini. Les rénovations sont sporadiques : un coup de propre sur le kiosque de la billetterie à l’entrée, un wifi gratuit partout sur le site où le réseau mobile ne pénètre pas, comme par magie ou maléfice, un petit abri à l’ombre où l’on ne vend plus que de l’eau et pas d’autres cochonneries dans le distributeur de boissons.

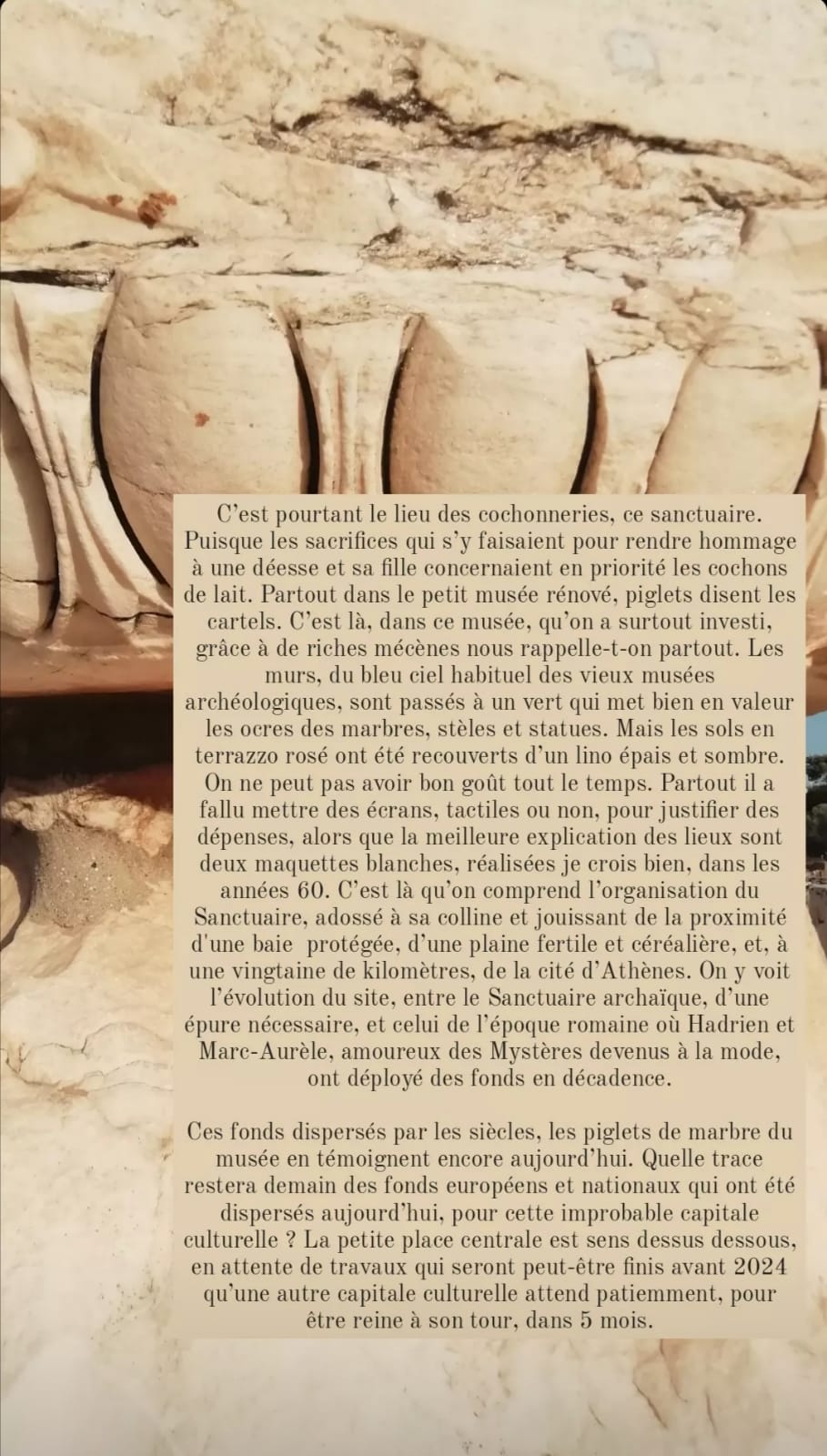

C’est pourtant bien le lieu des cochonneries, ce sanctuaire. Puisque les sacrifices qui s’y faisaient pour rendre hommage à une déesse et sa fille concernaient en priorité les cochons de lait. Partout dans le petit musée rénové, piglets disent les cartels. C’est là, dans ce musée, qu’on a surtout investi, grâce à de riches mécènes nous rappelle-t-on partout. Les murs, du bleu ciel habituel des vieux musées archéologiques, sont passés à un vert qui met bien en valeur les ocres des marbres, stèles et statues. Mais les sols en terrazzo rosé ont été recouverts d’un lino épais et sombre. On ne peut pas avoir bon goût tout le temps. Partout il a fallu mettre des écrans, tactiles ou non, pour justifier des dépenses, alors que la meilleure explication des lieux sont deux maquettes blanches, réalisées je crois bien, dans les années 60. C’est là qu’on comprend l’organisation du Sanctuaire, adossé à sa colline et jouissant de la proximité d’une baie protégée, d’une plaine fertile et céréalière, et, à une vingtaine de kilomètres, de la cité d’Athènes. On y voit l’évolution du site, entre le Sanctuaire archaïque, d’une épure nécessaire, et celui de l’époque romaine où Hadrien et Marc-Aurèle, amoureux des Mystères devenus à la mode, ont déployé des fonds en décadence.

Ces fonds dispersés par les siècles, les piglets de marbre du musée en témoignent encore aujourd’hui. Quelle trace restera demain des fonds européens et nationaux qui ont été dispersés aujourd’hui, pour cette improbable capitale culturelle ? La petite place centrale est sens dessus dessous, en attente de travaux qui seront peut-être finis avant 2024 qu’une autre capitale culturelle attend patiemment, pour être reine à son tour, dans cinq mois.

La promenade qui descend à la mer en longeant le site ancien est agréable, bordée de terrasses vides, qui attendent un client qui arrivera peut-être. Plus on approche de la baie, plus l’ambiance rappelle une station balnéaire de Crimée : les petits immeubles, les fers forgés au balcon, les magasins fermés et à vendre, les arbres plantés là comme ça, la tête des gens qui, tous, mériteraient un portrait.

Puis on débouche sur la mer, une esplanade sordide et sans arbres, où l’on a déversé une sorte de poussière grise, avec des galets. On pourrait dire des gravats mais ça rendrait le tableau de l’enfant qui joue là comme dans un bac à sable plus glauque encore. Quatre drapeaux déchirés sont plantés sur un coin, dans un joli coquelicot dégradé. Eux seuls rappellent que la ville est cette année capitale de l’Europe. Et on comprend déjà qu’au-delà des quelques événements et rénovations qui ont eu lieu—ou sont en cours—cette année culturelle ne sera justement que cela : une année, puis clap de fin, remballez la culture.

Sur le bout de plage empoisonné par des années de pollution sévère, deux petits en couches pataugent pendant qu’un groupe d’hommes torses nus papotent sur le parapet de la promenade. La mère de l’enfant qui joue dans les gravats s’emporte parce que sa petite sœur avale les galets. Des paires d’amies bulgares s’entretiennent sur des bancs sages à la peinture décatie. Des groupes d’hommes jeunes, venus de loin, prennent le frais face aux lumières des raffineries et des bateaux géants qui s’activent. Ils sont peut-être l’équipage d’un navire. Ou ils sont arrivés il y a longtemps, dans les camps de réfugiés du coin, et ils sont restés. L’heure n’est pas encore aux amoureux, presque plus aux familles.

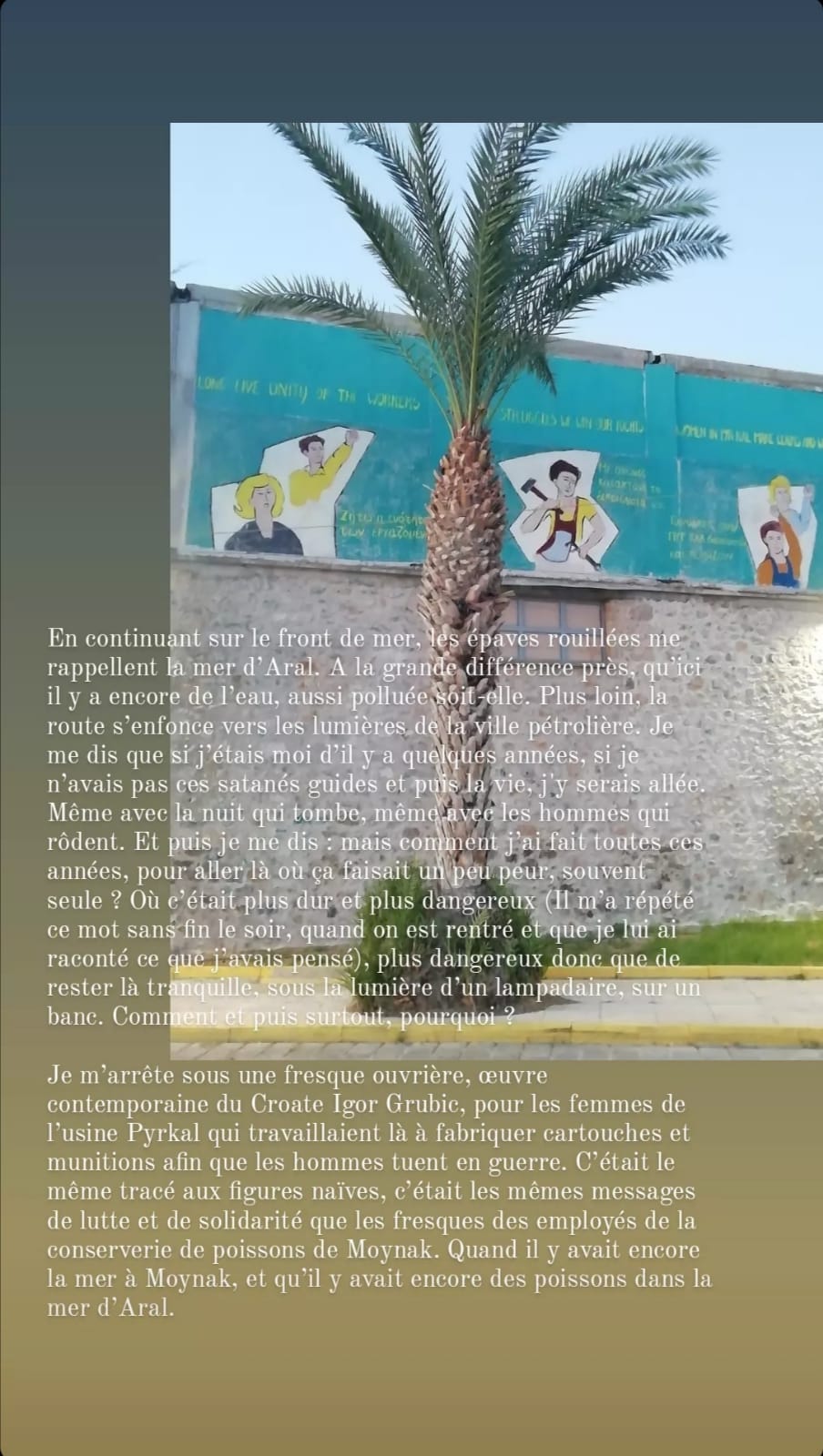

En continuant sur le front de mer, les épaves rouillées me rappellent la mer d’Aral. A la grande différence près, qu’ici il y a encore de l’eau, aussi polluée soit-elle. Plus loin, la route s’enfonce vers les lumières de la ville pétrolière. Je me dis que si j’étais moi d’il y a quelques années, si je n’avais pas ces satanés guides et puis la vie, j’y serais allée. Même avec la nuit qui tombe, même avec les hommes qui rôdent. Et puis je me dis : mais comment j’ai fait toutes ces années, pour aller là où ça faisait un peu peur, souvent seule ? Où c’était plus dur et plus dangereux (Il m’a répété ce mot sans fin le soir, quand on est rentré et que je lui ai raconté ce que j’avais pensé), plus dangereux donc que de rester là tranquille, sous la lumière d’un lampadaire, sur un banc. Comment et puis surtout, pourquoi ?

Je m’arrête sous une fresque ouvrière, œuvre contemporaine du Croate Igor Grubic, pour les femmes de l’usine Pyrkal qui travaillaient là à fabriquer cartouches et munitions pour que les hommes tuent en guerre. C’était le même tracé aux figures naïves, c’était les mêmes messages de lutte et de solidarité que les fresques des employés de la conserverie de poissons de Moynak. Quand il y avait encore la mer à Moynak, et qu’il y avait encore des poissons dans la mer d’Aral.

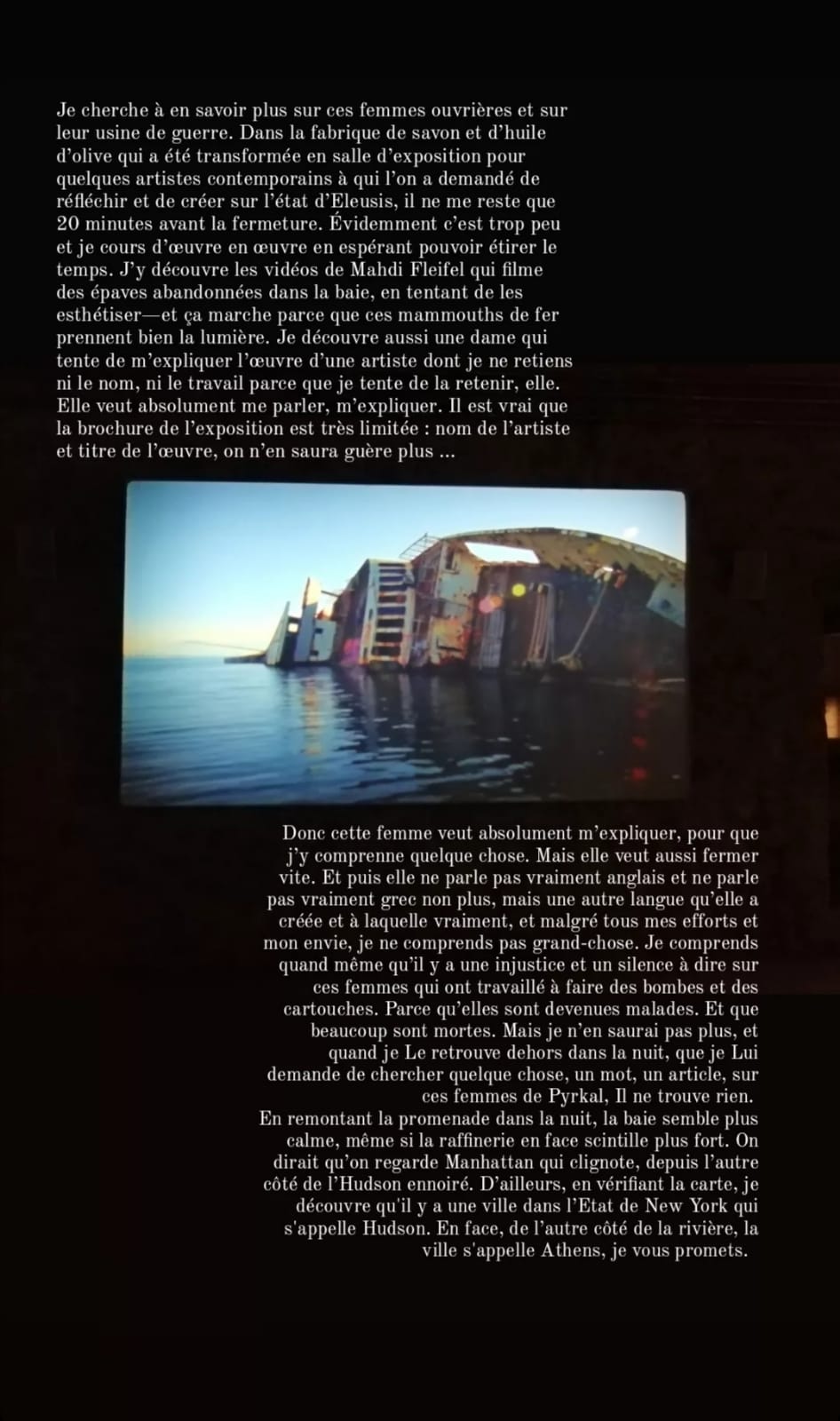

Je cherche à en savoir plus sur ces femmes ouvrières et sur leur usine de guerre. Dans la fabrique de savon et d’huile d’olive qui a été transformée en salle d’exposition pour quelques artistes contemporains à qui l’on a demandé de réfléchir et de créer sur l’état d’Eleusis, il ne me reste que 20 minutes avant la fermeture. Évidemment c’est trop peu et je cours d’œuvre en œuvre en espérant pouvoir étirer le temps. J’y découvre les vidéos de Mahdi Fleifel qui filme des épaves abandonnées dans la baie, en tentant de les esthétiser—et ça marche parce que ces mammouths de fer prennent bien la lumière. Je découvre aussi une dame qui tente de m’expliquer l’œuvre d’une artiste dont je ne retiens ni le nom, ni le travail parce que je tente de la retenir, elle. Elle veut absolument me parler, m’expliquer. Il est vrai que la brochure de l’exposition est très limitée : nom de l’artiste et titre de l’œuvre, on n’en saura guère plus…

Donc cette femme elle veut absolument me parler, m’expliquer, pour que j’y comprenne quelque chose. Mais elle veut aussi fermer vite. Et puis elle ne parle pas vraiment anglais, et ne parle pas vraiment grec non plus, mais une autre langue qu’elle a créée et à laquelle vraiment, et malgré tous mes efforts et mon envie, je ne comprends pas grand-chose. Je comprends quand même qu’il y a une injustice et un silence à dire sur ces femmes qui ont travaillé à faire des bombes et des cartouches. Parce qu’elles sont devenues malades. Et que beaucoup sont mortes. Mais je n’en saurai pas plus, et quand je Le retrouve dehors dans la nuit, que je Lui demande de chercher quelque chose, un mot, un article, sur ces femmes de Pyrkal, Il ne trouve rien.

En remontant la promenade dans la nuit, la baie semble plus calme, même si la raffinerie en face scintille plus fort. On dirait qu’on regarde Manhattan qui clignote, depuis l’autre côté de l’Hudson ennoiré. D’ailleurs, en vérifiant la carte, je découvre qu’il y a une ville dans l’Etat de New York qui s’appelle Hudson. En face, de l’autre côté de la rivière, la ville s’appelle Athens, je vous promets.

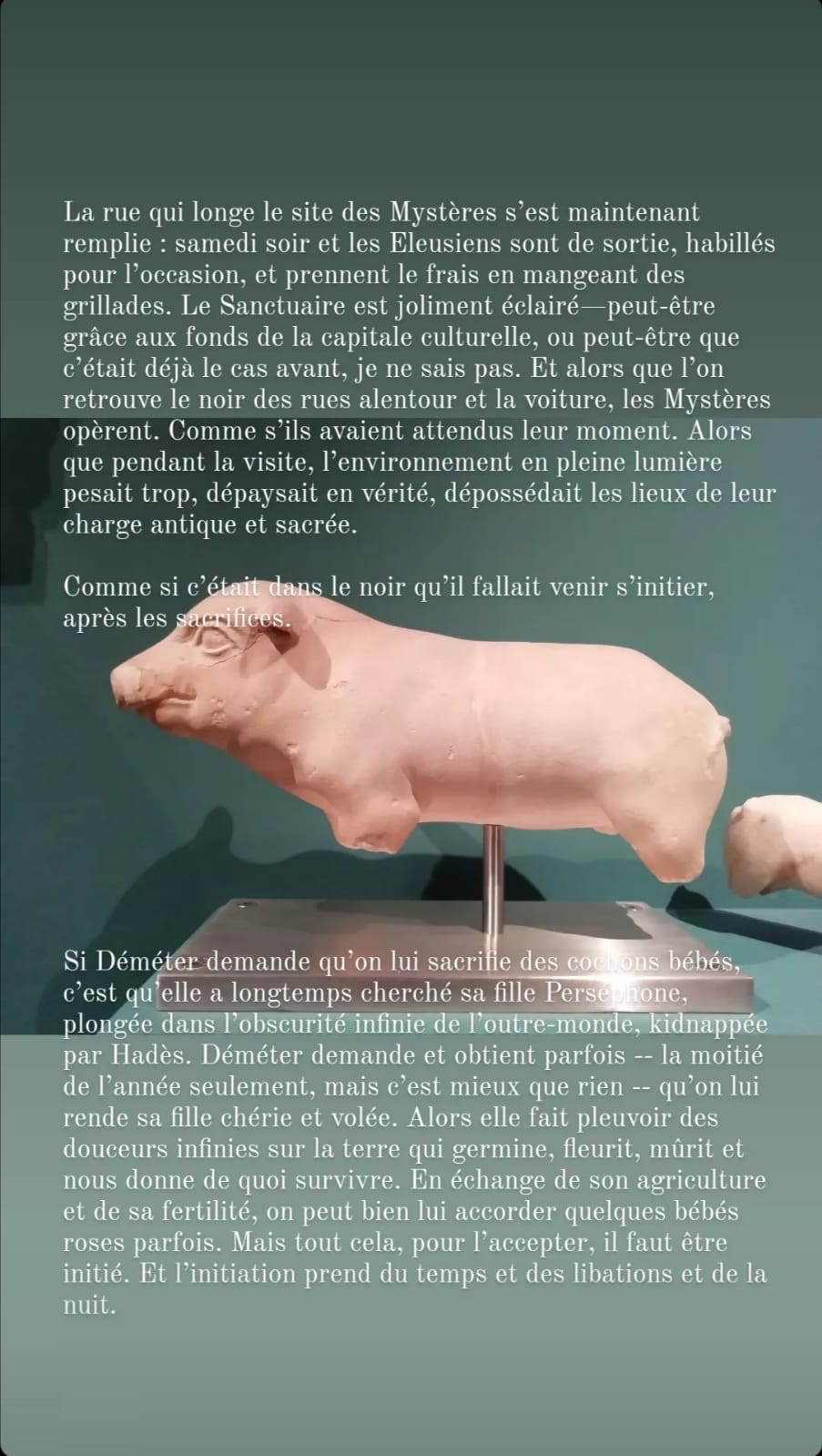

La rue qui longe le site des Mystères s’est maintenant remplie : samedi soir et les Eleusiens sont de sortie, habillés pour l’occasion, et prennent le frais en mangeant des grillades. Le Sanctuaire est joliment éclairé—peut-être grâce aux fonds de la capitale culturelle, ou peut-être que c’était déjà le cas avant, je ne sais pas. Et alors que l’on retrouve le noir des rues alentour et la voiture, les Mystères opèrent. Comme s’ils avaient attendus leur moment. Alors que pendant la visite, l’environnement en pleine lumière pesait trop, dépaysait en vérité, dépossédait les lieux de leur charge antique et sacrée.

Comme si c’était dans le noir qu’il fallait venir s’initier, après les sacrifices.

Si Déméter demande qu’on lui sacrifie des cochons bébés, c’est qu’elle a longtemps cherché sa fille Perséphone, plongée dans l’obscurité infinie de l’outre-monde, kidnappée par Hadès. Déméter demande et obtient parfois – la moitié de l’année seulement, mais c’est mieux que rien – qu’on lui rende sa fille chérie et volée. Alors elle fait pleuvoir des douceurs infinies sur la terre qui germine, fleurit, mûrit et nous donne de quoi survivre. En échange de son agriculture et de sa fertilité, on peut bien lui accorder quelques bébés roses parfois. Mais tout cela, pour l’accepter, il faut être initié. Et l’initiation prend du temps et des libations et de la nuit.

Dans le petit musée rénové aux murs vert amande, il faut suivre un parcours à travers les restes du cimetière antique et préhistorique, jusqu’à une salle gardée par une géante qui rappelle d’autres effigies effrayantes, bien plus tardives mais qu’elle a sûrement inspirées. Cette Caryatide qui portait un portique avec sa jumelle est aujourd’hui seule à garder l’entrée de la dernière salle reconstituée. La jumelle a été volée, kidnappée elle aussi. Non pas par Hadès mais par un voyageur britannique qui l’a emportée dans le royaume au ciel bas et infini de Cambridge, parce que telle était son envie. La dernière salle du musée, gardée donc par cette Caryatide solitaire et solide, est plongée dans la nuit. Un cri résonne, comme celui d’une femme ou d’un enfant qu’on égorge, peut-être d’un piglet ? Il monte doucement ce cri, puis prend de l’ampleur et c’est paralysant et hypnotisant à la fois.

Une sorte de fumée est projetée dans un coin, à un angle étrange, tout en haut de la salle, proche du plafond. Un emplacement décentré, décalé, et qui fait peu sens. Cette fumée projetée est ténue, on la voit à peine dans les ténèbres, puis elle s’élargit et une seconde semble laisser apparaître une figure, une statue. Il ne nous est pas donné le temps de voir, juste entr’apercevoir, à peine. Et cette fumée pas vraiment blanche, teintée de noir et de vert peut-être, tout d’un coup prend un autre sens. Je reste et je reste encore, tant que les gardes du musée me laisseront dans le noir, malgré la fermeture. Parce que dans cette fumée et dans ces formes étranges, je vois le haricot de cette échographie terminale, la première de ma vie, la dernière de la sienne. Maintenant je sais, ce n’était pas un fayot. On aurait dit un cochon de lait.

Les gardes me chassent. Je me retourne dans le noir.

Et, incontournable–

DEMETER, DÉESSE DE LA FERTILITÉ EN PLEINE GRÂCE